この記事では、経営コンサルタント 金子智朗さんが著書『合理性を超えた先にイノベーションは生まれる』で解説している、イノベーションを起こした企業の事例をご紹介します。

【書籍】『合理性を超えた先にイノベーションは生まれる』

【著者】金子智朗 名古屋商科大学大学院教授

合理性を超えた先にイノベーションは生まれる

ここでは実際の企業をいくつか取り上げ、イノベーションの実例を見ていきたい。

それぞれの事例を見ていくと、イノベーティブな成功を収めたケースでは、意思決定の重要な場面で合理性を超えていることが読み取れる。そして、合理性を超えた意思決定をしたからこそ、その成功があったことが分かる。

一方で、うまくいかなかったケースでは、合理性を超えられなかったことが大きな原因の一つになっている。それ以前に、合理性を踏まえなかったために、うまくいかなかったケースもある。

それぞれのケースを通して、それぞれの企業がいかにして合理性を超え、または超えられなかったのか。もしくは、合理性を踏まえなかったのか。それらを読み取っていきたい。

そして、いかにしたら合理性を超えられるのか、そのポイントを皆さんなりに考えてほしい。具体的な事例から一般的なポイントを抽出するという、いわば抽象化の作業をしなければ、ケーススタディは単なる事例研究で終わってしまう。

なお、かなりの部分は末尾に挙げた参考文献が情報源となっている。引用させていただいた部分も多い。著者・訳者及びそれぞれの企業関係者に感謝するとともに、筆者の勝手な想像や解釈を加えていることはご容赦いただきたい。

経済合理性がまったくなかったヤマト運輸の宅急便

とても採算が合わない個人宅配

はじめて個人向け宅配便を始めたのはヤマト運輸である。今では押しも押されぬ最大手であるが、最初から宅配便をやっていたわけではない。

大正時代に創業したヤマト運輸は、戦前は近距離運送で成功した日本一のトラック運送会社だった。もうひとつの柱は百貨店の配送業務の請負である。戦前は三越百貨店の配送を全面的に請け負い、戦後は大丸、伊勢丹、そごう、髙島屋などの配送業務を全面的に受注するようになった。

しかし、近距離運送での成功があだとなり長距離運送に出遅れた同社は、徐々に業績を悪化させていった。業績悪化が明らかになった1971年、病に倒れた創業者の小倉康臣氏に代わって2代目社長に就いたのが小倉昌男氏である。

商業貨物の市場でいわば負け組となってしまったヤマト運輸を救うためには、他の市場に行くしかない。そう考えた小倉昌男氏は、個人宅配の市場に関心を持った。

当時、個人の荷物の配達を一手に担っていたのは郵便局の小包であった。個人宅配市場では競争相手は郵便局しかいない。競争が激化し、結果的に負け組になってしまった商業貨物市場に比べれば、非常に魅力的な市場といえる。

しかし、民間企業がどこも参入していないのには理由があった。採算が合わないのである。

商業貨物であれば、工場や倉庫など決まった場所から毎日のように出荷される。そして、行き先もほぼ決まっている。例えば、あるメーカーの製品は、当時であれば系列の販売店に決まったルートをたどって輸送される。1回の出荷量は大量であり、少量であっても1個ということはあり得ない。

このような商業貨物の場合は、運送業者は限られた個々の荷主に合わせて対応していけばよい。それを毎日繰り返していれば、効率的に大量輸送が実現でき、ビジネスとして成り立つ。

それに比べて、個人の宅配需要は毎回出荷される場所も違えば、配送先も違う。たったひとつの荷物のために、表札を探しながら依頼者の家に行ってみると、配達先は青森と言われるかもしれないし鹿児島と言われるかもしれない。しかも、個人の宅配需要の発生はまったく偶発的だ。そのため、事業は不安定にならざるを得ない。さらに、ほとんどすべての荷物が1個口である。

個人の宅配は、商業貨物と比べて著しく効率が悪いのだ。これではコストが一体いくらかかるかわからないが、競争上、運賃は郵便小包より高く取れない。

こんなビジネス、採算が合うはずがない。個人向け宅配にはまったく経済合理性がないのだ。これでは民間企業が参入するはずがない。このような非効率的な事業は、郵便局という公的な機関が行うしかなかったのである。それが当時の業界における常識であった。

発想の転換が常識を打ち破る

しかし、当時のヤマト運輸には、経済合理性などという常識にとらわれている余裕はなかった。商業貨物市場で競争に敗れた同社は、新しい別の市場に活路を見出すしかなかったのである。デメリットが多過ぎるからといって、「はい、そうですか」というわけにはいかなかった。

競争相手は郵便局だけだ。民間企業は1社もない。デメリットを抑える方法を考え出し、それを実行できれば、個人宅配市場を制覇することも夢ではない。小倉昌男氏はそう考えた。

まず、市場規模であるが、従来の郵便小包の取扱量を参考に試算したところ、2億5000万個ほどの取扱量がある。仮に1個500円とすると1250億円の市場だ。当時のヤマト運輸が食べていくのには十分な市場規模であることがわかった。

問題は、いつどこから出るかわからない需要をヤマト運輸がどのようにして取り込むかである。とにかく偶発的で散発的、しかも1回限りの輸送需要に対してどのように集荷するかが最大の課題であった。

来る日も来る日も考えていた小倉昌男氏の頭に、あるときひとつの疑問が浮かんだ。

「個人の宅配は、果たして本当に偶発的で散発的なのだろうか」

この疑問はひとつの仮説に発展した。個人宅配は、個々人から見れば偶発的でも、マスとして眺めれば、一定の量の荷物が一定の方向に向かって流れているのではないか。個々の需要に着目しているうちは対応の仕方がわからないが、マスの流れに着目すれば、対応の仕方があるのではないか、と。

商業貨物の輸送は、1升瓶のような大きな瓶を持って工場に行き、豆を瓶に一杯に盛り、瓶ごと運ぶようなものである。一方、個人の宅配の荷物の輸送は、一面にぶちまけてある豆を1粒1粒拾うことから仕事が始まる。

それをマスとして捉え、効率的に行うためには、ターミナルに配属された10トントラック1台で工場に集荷に行く代わりに、住宅地に設けた小さな営業所から、小型トラックを10台出して住宅や商店をこまめに回って集荷すればいいのではないかと思い付いた。

郵便小包も、郵便局の窓口に荷物を持ち込ませるところから仕事が始まる。それと同じことをすればいいのである。

しかし、ヤマト運輸の窓口に荷物を持ち込めといっても無理である。当時、ヤマト運輸の支店がどこにあるかなど、一般市民は誰も知らなかったからだ。

小倉昌男氏は自前で営業所を設置する考えは最初から捨てた。その代わりに、酒屋や米屋など、従来から家庭の主婦に馴染みのある町中の商店に取次店になってもらうことにしたのだ。

宅配便を利用したい人には近くの取次店まで荷物を持ち込んでもらう。後はヤマト運輸の集荷車が取次店をまわり、営業所に荷物を集めるというわけだ。

1973年、出張でニューヨークを訪れていた小倉昌男氏は、マンハッタンのある交差点で米国最大の運送会社であるUPSの配送車が四方に4台停まっているのをたまたま目にした。それを見た小倉氏は、市内の1ブロックに1台の割合で配送車を配置しても十分ペイすることを察した。個人宅配のビジネスが成功することを確信した瞬間である。

役員の全員が反対

小倉氏は個人宅配ビジネスへの進出を役員に諮った。ところが、役員全員の反対に遭ってしまった。個人宅配は、方々に散らばった家庭から1個ずつ集荷しなければならず、大変な苦労を必要とする。大赤字間違いなしというのが理由だった。

それは従来の常識そのものである。小倉昌男氏がどんなに説明しても、誰も賛成に回らない。「極端に効率の悪い個人の宅配事業は、絶対に赤字が出るという先入観は抜きがたいものがあり、当初賛成に回る者は役員の中にひとりもいなかった」と言っている。

普通の会社ならここで終わりだ。いくら社長といえども、役員全員に反対されたら引き下がるのが普通だろう。

しかし、小倉昌男氏は違った。役員全員が反対しているからといって、じっとしているわけにはいかなかった。1975年には経常利益は既にほぼゼロに等しいところまできていた。実行に向かって前進せざるを得ない状況にヤマト運輸は追いこまれていたのだ。

そのとき、意外にも同調してくれたのは、労働組合の幹部たちだった。最終的には役員たちの同意も取り付けて、1976年1月、遂に個人宅配の営業を開始したのである。

考えようによっては、小倉昌男氏がやったことは非常に危険なことだ。会社が危機的状況に瀕している時に、成功確率の小さい新規事業1本に賭けること、役員の反対にもかかわらず自身の考えを半ば強引に押し通したことは、ガバナンスの観点からも問題がある。しかし一方で、小倉昌男氏の次の言葉は耳が痛いだろう。

「本来ならば、役員や部長など、経営幹部が会社の現状と将来の問題点に対して真剣に考え、危機感を持っていなければならないはずである。けれども、必ずしもそうではなかった。サラリーマン経営者は、ややもすれば自己責任の心が乏しく、付和雷同的な思考、行動をとる傾向がある。いずれなんとかなるという先送り思考が強い。一方、労働組合の幹部は、常に現場の組合員と接していて会社の現状を皮膚感覚的に感じ取っている。だから、新しい市場で局面を打開しようという私の提案を、心を開いて真剣に聞いてくれたのである」

物流の常識を変えたセブンーイレブン

日本で独自に発展したセブン―イレブン

セブン―イレブンは、元はといえば米国において成功していたコンビニエンスストアだった。日本におけるセブン―イレブンは、米国でのビジネスモデルをそのまま日本に持ち込んだものと思われているかもしれないが、実は違う。日本におけるセブン―イレブンは、日本において独自に作り上げられたものなのだ。そして、それが日本型コンビニエンスストアというビジネスモデルの原型になっている。

セブン―イレブン・ジャパンの創業者である鈴木敏文氏が米国でセブン―イレブンと出会い、コンビニエンスストアという業態を知ったのは1960年代後半のことである。

当時、鈴木氏はイトーヨーカ堂の従業員であった。その頃は、大型のスーパーマーケットが新規出店する度に強い拒否反応が出るようになった頃である。出店予定の地元で「大型店と中小小売店の共存共栄は可能です」と訴えても、「できるわけがない」と相手は聞く耳を持たなかった。

そんなとき、たまたま訪れた米国で鈴木氏はセブン―イレブンを目にした。当時、米国でセブン―イレブンを運営していたサウスランド社は、全米で4000店のチェーンを展開する超優良企業だった。

大型のスーパーマーケットやショッピングモールが日本よりも遥かに発達している米国において、大型店と小型チェーン店が共存しているのを見て、鈴木氏は「これを日本で活かすことができれば、大型店と共存共栄のモデルを示せるはずだ」と考えた。

イトーヨーカ堂で新事業を開拓する業務開発の責任者を兼務していた鈴木氏は、その考えを提案すると、社内から返ってきたのは「無理だ」「やめろ」の大合唱だった。

当時は世の中全体が、「大きいことはいいことだ」という時代だった。会社の幹部も業界関係者も学者も全員が否定論を唱えた。専ら管理部門を担当していた鈴木氏は、営業担当役員から「販売経験のない人間に何がわかる。だから夢物語を言っていられるんだ」とまで言われた。

しかし、鈴木氏は屈しなかった。反対論は「大は小に勝つ」という高度成長期の過去の経験則にとらわれた常識だと考えたのである。

鈴木氏は、サウスランド社との接触に踏み切り、難航する交渉に挫折しそうになりながらも、なんとか提携に漕ぎ着けた。

ノウハウがまったく使えない

ところが、米国セブン―イレブンの内情はまったくの期待外れだった。

提携契約によって経営マニュアル等の機密資料の使用が許可されたが、鈴木氏が「日本で活かすことができれば、大型店と共存共栄のモデルを示せるはず」と期待を寄せていたノウハウはどこにもなかった。正式調印後に米国で行われた研修で目にした分厚い経営マニュアルは、店舗運営の初心者向けの入門書のような内容で、どこにも経営ノウハウはなかったのだ。

ファストフードも冷凍ハンバーガーを納品して、店舗で温めて販売するだけである。米国でならいざ知らず、そのようなやり方が日本で通用するわけがない。

結局、マーケティングや購買、物流などに関するシステマティックなノウハウがあり、それを日本に持ってくれば通用すると考えたのは、鈴木氏の勝手な思い込みだったのだ。

物流の常識を変えた小口配送

米国のセブン―イレブンのノウハウが当てにならない以上、日本のセブン―イレブンは日本において独力で作り上げていくしかない。鈴木氏をはじめ、素人同然の集団が悪戦苦闘することになった。

コンビニエンスストアの経営において、まず大きな問題になったのは商品の在庫だ。

1974年、セブン―イレブン1号店を東京の江東区豊洲に開店してまだ1ヵ月ほどしか経たないうちに、店舗2階の居間は在庫の山であふれてしまった。当然のことながら、在庫の山は経営を大きく圧迫した。

当時の商習慣では、卸から大きなロットで仕入れ、その在庫がなくならないと次の仕入れができないというのが常識だった。例えば、缶詰なら24個が最小単位だ。そのため、売れない商品は大量に残る一方で、よく売れる商品はしばしば欠品となっていた。

物流効率の観点からすれば、大ロットでの配送は経済合理性に適っている。小売店で扱うものは、1個1個は少額で小さなものが多い。それを個々に配送していたら効率が悪過ぎる。一定量をまとめて配送するというのは、経済合理性の観点からすれば当然の発想だ。

しかし、コンビニエンスストアは小規模な小売店だ。イトーヨーカ堂などの大型店とは違う。物流効率の都合で大ロットで配送されたら、在庫の山であっという間に店舗はつぶれてしまう。

コンビニエンスストアという業態を成立させるためには、仕入の単位を小さくする小口配送が絶対に必要だ。それを実現できなければ、セブン―イレブンのチェーン展開など不可能だ。

小口配送は、当時の物流業界の常識とはまったく相容れないものだった。しかし、鈴木氏をはじめとする素人集団は、拒否する問屋を粘り強く1社ずつ説得してまわり、小口配送を実現したのである。

経営破綻したJALと今後の期待

合理性を踏まえず破綻

2010年1月19日に経営破綻した日本航空は、2次破綻も懸念された中、驚異的なスピードでV字回復を遂げた。2011年5月に発表された2010年度の業績は、連結営業利益1884億円。更生計画で見込んでいた641億円の約3倍の連結営業利益は、破綻前も含めて過去最高益となった。経営破綻後わずか1年4ヶ月後のことだ。さらにその1年4ヶ月後に日本航空は再上場を果たした。金融機関からの多額の債権放棄や大幅な人員削減があったとはいえ、やはり驚異的な回復と言わざるを得ない。

日本航空の経営再建の最大のキーパーソンは、いうまでもなく稲盛和夫氏だ。彼が日本航空に持ち込んだもののひとつにアメーバ経営がある。アメーバ経営は、稲盛氏が創業した京セラにおいて、稲盛氏が独自に考え出したものだ。これは、会社を20~30名程度の小集団に分け、その組織を独立採算制で管理する仕組みである。

稲盛氏がこのアメーバ経営を日本航空に持ち込んだことによって、路線別に採算を把握することが可能になったのだ。逆にいえば、破綻前の日本航空では路線別に利益を把握できていなかったということだ。

それでは、レーダーを持たずに飛行機を飛ばしているようなものである。快晴で気流もいいときはそれでもいいが、視界が悪く気流も乱れてきたらあっという間に墜落だ。それで平気でいられたわけだから、そのことだけでも驚きである。かつての日本航空は、経済合理性をまったく踏まえていなかったといえる。日本航空が破綻したのは当然といえば当然である。

アメーバ経営が導入され、路線別の採算が把握できるようになった日本航空は明らかに変わった。それを裏付けるような出来事が中国との尖閣問題に対する対応だ。

2012年9月、中国国内における反日デモが激化してからというもの、各航空会社において中国路線のキャンセルが相次いだ。そんな中、他社に先駆けていち早く減便の決断をしたのは日本航空だった。

これはあくまでも推測だが、おそらく路線別の採算性を正確かつスピーディーに把握できていたからこそ、これだけ迅速な意思決定ができたのではないかと思われる。しかも、他社がまだ様子見のような状態だったときに、他社に先駆けて決定したのだ。

このようなことは従来であればほとんど見られなかったように思う。ただでさえ横並び意識が強い上に、判断材料となる情報も手元にないわけだから、他社と異なる思い切った意思決定をこれだけのスピードで行うことはなかったはずだ。

合理性を超えようとしている再建後のJAL

さらに注目すべきは、再建後の日本航空は、いい意味で合理性に逆らう行動をあえて取っていることだ。

再建後の日本航空は、国際線エコノミークラスのシート間隔を広げ、ビジネスクラスにはフルフラットのシートを導入した。いずれも座席当たりのスペースを今まで以上に必要とする打ち手なので、航空機当たりの座席数は減ってしまう。

シート間隔を狭めて多くの乗客を乗せられるようにしたほうが、経済合理性には適っている。航空会社は、固定的な経営資源を多く抱えているため、固定費の比率が非常に高い。そのため、一度に大量の乗客を運送できたほうがスケールメリットが出るのである。

成長著しいLCC(格安航空会社)は正にそれを実践している。LCCは膝がぶつかりそうなほどシート間隔を狭めることによって一機当たりの座席数を増やし、搭乗率を可能な限り高めている。それによって大量輸送を可能にし、単位当たりコストを引き下げているのだ。固定費比率の高い企業において、教科書通りの極めて合理的な戦略だ。

しかし、その結果できあがるのは、およそ快適とはいえないギュウギュウ詰めの飛行機だ。いくら安いからといって、そんな飛行機には乗りたくないという人も少なからずいるはずだ。

日本航空の戦略はこれとは真っ向から反するものだ。最近のトレンドから外れているし、何より経済合理的でもない。

あくまでも顧客の視点に立ち、顧客の満足度を高めようとしている。その結果、少々高くても快適性を優先する高価格帯の顧客を中心に、多くの顧客を惹きつける可能性がある。

日本航空がこのような思い切った行動を取る背景には、稲盛和夫氏に叩きこまれた顧客価値重視の発想があるだろう。

いずれにしても、かつての日本航空であれば、世の中の流れに逆行するようなことを正面切ってやるようなことは考えられなかった。以前ならば、明確な意思もポリシーもないまま、LCCと同じようなことをやって泥沼の価格競争に陥ったに違いない。

自らの判断で合理性を超えて、顧客重視の行動を取るようになった日本航空の再建は本物かもしれない。これからの日本航空には期待をもって注目したい。

倒産は時間の問題と言われたアマゾン

赤字続きだったネットビジネスの雄

アマゾンは、インターネット上の商取引の分野で成功した企業のひとつと言われている。

元々書籍のネット販売から始めた同社は、書籍のオンラインショップでは他の追随を許さず、完全にひとり勝ちの状態である。現在の取扱商品は多岐にわたっており、楽天のような総合電子商取引サイトのようになっている。最近は電子書籍のための端末であるキンドルの販売も開始した。

販売が好調の同社は、2013年1~3月期決算の売上高は前年同期比22%増の160億7000万ドル(約1兆6070億円)となった。物流拠点の整備やIT関連の投資がかさんだため、純利益は前年同期比37%減の8200万ドル(約82億円)となったものの、1株利益は市場予想を上回り、決算発表後の株価は6%近く上昇した。

このように好調を続けるアマゾンであるが、2000年頃は「倒産は時間の問題」と言われていたのである。

アマゾンは、Webの草創期に当たる1994年7月に、ジェフ・ベゾスが米国で創業した。設立当初から、当時よく言われたいわゆる“eビジネス”の星として、多くの期待を一身に集めた。

創業から3年足らずの1997年5月、同社はNASDAQに上場。1株18ドルで上場した同社の株価は、多くの人の期待を象徴するかのように、翌1998年5月には105ドルに跳ね上がった。

しかし、2000年頃は継続的な赤字状態が続く。しかも、損失額は年々増大していた。

1999年の10月~12月期はクリスマス商戦の時期にもかかわらず、四半期だけで3億ドルの純損失を出した。

1999年末から2000年末にかけて、アマゾンの株価は90%下落し、最安値は15ドルにまでなった。

この頃のアマゾンは、創業後4年間で売上高を3200倍にした一方で、純損失も2300倍となり、1997年から5年間の累積損失は24億ドルに達した。

投資家の多くの期待を集めて短期間のうちに上場したアマゾンであったが、巨額の赤字を続け、株価も低迷し続ける同社は、ネットビジネスのブームに乗って現れては消えていった、他のベンチャー企業と結局は同じだという見方が当時は支配的となっていた。

アマゾンの赤字は永遠に解消されることはないだろうと言われ、もはや倒産は時間の問題と思われていた。

赤字の原因は物流センターへの投資

当時のアマゾンにおける赤字の最大の理由は、物流センターへの投資にある。1999年から2000年の1年間だけで6つもの物流センターを建設している。この1年間で物流センターの総床面積は45万平方メートル以上拡張された。

物流センターの建設には、1ヶ所当たり5000万ドルもの金額がかかる。その減価償却費だけでも大幅な費用の増加だ。さらに完成した物流センターを運営するために、さまざまな費用が発生する。従業員も大幅に増やさなければならない。これらによって大幅な赤字になったのだ。

物流センターという箱モノに対する投資は、投資家やアナリストたちの批判の的となった。

ネットビジネスは、コンピュータとインターネットというバーチャルな世界で成りたつビジネスである。したがって、物流センターのようなリアルな世界に対する多額の投資は不要であり、そういうものが不要だからこそ成功すると考えられている。それは、当時も今もさして変わらない一般的な理解だろう。

それなのに、ネットビジネスの雄だったはずのアマゾンが物流センターに多額の投資をした。リアルな書店と違って、多くの在庫も人員も不要のはずなのに、それを抱え込んだのだ。

投資家たちからも、「身軽さが身上のネット企業に投資したはずなのに、アマゾンはネット企業ではなくなってしまった。もはや従来の通販事業者と変わらない」と批判されるようになった。

投資家を含む多くの人にとっては、ネット事業においてはリアルなものには極力投資しないのが合理的なのである。

創業者であるジェフ・べゾスも当初はそう信じて創業に踏み切った。最初に考えたビジネスモデルは、実際の店も倉庫を持たず、在庫も抱えることなく、すべての書籍をネット上に網羅した仮想書店というものだった。これは誰もが考えるネット企業の姿そのものだ。

しかし、アマゾンを創業してすぐに、ジェフ・べゾスはこの考えの誤りに気づく。そして、「倉庫こそアマゾンの最大の資産」と公言し、自前の物流センターへの投資に邁進するようになったのである。

ネットビジネスが急速に広まり始めた1990年代後半、相次ぎ作られたネット書店に対する共通の不満は、注文時には本がいつ届くのかわからず、品切れであることも多々あることだった。ほとんどすべてのネット書店は、どんなに品揃えを強調したところで、それらは単にネット上で検索できるというだけのことであって、正に絵に描いた餅だったのだ。

結局、多くの消費者は、いつ届くのかわからず、実際にあるのかどうかもわからないネット上の本を待つよりも、リアルな書店を選ぶようになってしまった。

このような状況を解決しない限り、ネット書店の成功はない。それに気づいたジェフ・べゾスは、「ネット企業はリアルな箱モノには投資しない」という合理性に反して、リアルな箱モノに多額の投資をしたのだ。

ただし、リアルな箱モノの効率性を徹底的に高めているのはアマゾンのIT技術だ。同社のIT技術によって、在庫回転率は業界最高水準を誇っている。その意味では、アマゾンは紛れもないIT企業なのである。

利益を追求していないグーグル

経済合理性のないサービスばかり

グーグルは、創業してわずか13年という短い期間で、300億ドルに迫る売上高を稼ぐ優良企業に成長した。グーグルの成長ペースは、数ある歴代のベンチャー企業の中でもトップクラスだ。

スタンフォード大学大学院の学生だったラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンの2人が独自のアルゴリズムによるインターネット検索エンジンを開発し、1998年にシリコンバレーのガレージで創業したのがグーグルである。

グーグルはその後、さまざまなサービスを生み出してきた。2001年の画像検索に始まり、2002年にはGoogle News(ニュース検索)、2003年にはGoogle Print(書籍検索、後のGoogle Book Search)、2004年にはGoogle Scholar(論文検索)など、Web検索サービスを次々と開始してきた。

グーグルのサービス開発はこれらのWeb検索の分野に止まらない。グーグルは基盤技術やWebアプリケーションの分野にもそのサービス領域を拡大した。特に、Webアプリケーションの分野では2004年から2006年までの3年間に多くのイノベーティブなサービスを開始している。よく知られたところだけでも、Gmail(電子メール)、Google Maps(地図サービス)、Google Earth(衛星画像ソフト)、Google Calendar(スケジュール管理)、Google Apps(企業向けグループウェア)などがある。

2003年以降は企業買収も本格化する。2006年には動画投稿サイトのYouTube、2007年にはバナー等の広告会社であるダブルクリック、2009年には広告事業運営会社のAdMob など、大型買収を次々と行った。中でも、YouTube の買収はその後のグーグルに大きな影響を及ぼしている。

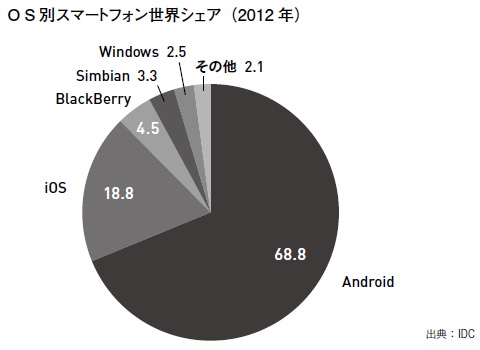

2007年からはクラウド・コンピューティングやOSなどの基盤技術の開発を本格化させている。中でも、スマートフォン向けOSとして開発されたAndroidは、その後のスマートフォンの爆発的な普及に大いに貢献している。2012年のOS別スマートフォンの世界シェアは、Androidが68.8%となっており、アップルのiOSを大きく引き離しての堂々の1位だ。

元は検索エンジンから始まったグーグルだが、現在の事業内容は非常に多岐に渡っている。

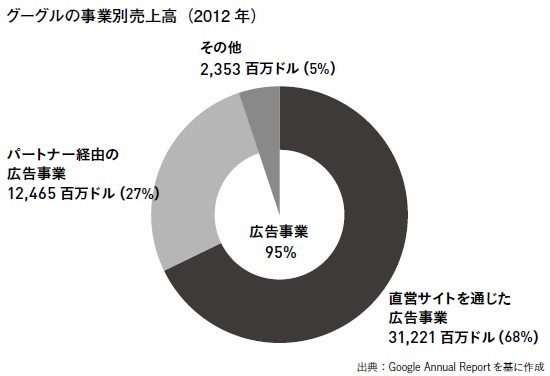

一方、2012年の売上高を見ると、総額460億ドル(約4兆3700億円)に上る売上のうち、直営サイトとパートナー経由を合わせて、95%が広告事業によるものだ。広告事業とは、Webサイトに広告主を募り、閲覧された程度に応じて広告主から広告料を得る事業だ。

グーグルは非常に多くのサービスを提供しているが、実は直接売上高に結びつくサービスは非常に少ないのだ。グーグルの収益源は事実上、オンライン広告だけであって、他の事業から直接的に収益を得ることはいちいち考えていないのである。

オンライン広告で稼いだ潤沢な資金を、インターネットやクラウド・コンピューティング全般の発展という純粋な技術的追求のために単に再投資している。それがグーグルの考え方だ。

グーグルの事業に対する判断基準は、「儲かるか儲からないか」という経済合理性にはない。「技術的に面白いか、ワクワクするか」が判断基準になっているといえる。

細分化して損益を管理しない

このような考え方を可能にしているのが、特徴的な管理会計の仕組みだ。グーグルには、他の会社に普通に見られるような細かな採算管理は存在しない。例えば、ストリートビューやAndroidの採算性がどうだということは、誰も気にしていない。

もし、グーグルの管理の仕組みが普通の会社と同じようなものだったら、ストリートビューもAndroidもこの世になかっただろう。

例えば、ストリートビューは、ネット上で街並みの画像が見られるサービスだ。それを実現するために、グーグルは車の上にカメラを積んで世界中を走り回っている。

こんなことは誰もやっていない。非常に面白いサービスだ。プライバシーの問題にまでなったこともあって、注目度は抜群だ。

面白いが、もしこれが普通の会社だったら、事業計画の段階でつぶされるだろう。普通の会社であれば、「じゃあ、ストリートビュー事業部を作ろう」ということになる。そして、「ストリートビュー事業部としての採算を管理しよう」ということになるだろう。これが普通の会社における普通の発想だ。

このような発想であれば、ストリートビューの事業計画を提出した段階で、「確かに面白いと思うけど、車の上にカメラを積んで走り回って、一体どこから売上を得るの?」と言われておしまいだ。

管理単位を人為的に細分化し、細分化した管理単位ごとに採算管理をしている一般の会社では、どんなに面白い技術やサービスであっても、それを利益と切り離して考えることはできない。しかしグーグルでは、インターネットやクラウドの世界に革新をもたらす技術や活動だというだけの理由で、お金のことは気にせずに取り組むことができるのだ。

お金のことを気にしていないから、グーグルはほとんどすべてのサービスを無料で提供している。その結果、圧倒的な価格競争力も手に入れている。それがまた多くのユーザーを惹き付ける好循環を生んでいる。

そして、結果的に莫大な利益を生み出している。利益を直接追い求めない結果が、大きな利益につながっているのである。

生態系モデル

グーグルにおける管理会計の特徴は、企業全体を有機的な生態系と捉えている点にある。

ストリートビューそれ自体は売上を生まないが、それがあるからグーグル関連サイトに対するアクセスが増え、広告収入も増えるという密接不可分な関係にある。

また、Androidが無償提供されているからこそ、これだけスマートフォンが普及し、それによってスマートフォン経由でもグーグルの検索エンジンが使われ、広告収入が増えているのだ。

このような密接不可分な生態系を管理目的のために人為的に切り刻むと、かえって正しい企業行動が阻害されるということだ。

グーグルの生態系モデルは、利益責任がいちいち問われない組織を許容する経営管理モデルである。その結果、数多くのイノベーションが生まれ、世界でも有数の高成長・高収益企業になっているという事実は示唆に富む。

参考文献

『直感力』羽生善治(PHP研究所)

『決断力』羽生善治(角川oneテーマ21)

『ラッキーな人の法則』小杉俊哉(中経出版)

『僕たちは知恵を身につけるべきだと思う』森田正康(クロスメディア・パブリッシング)

『一流役員が実践している仕事の哲学』安田正(クロスメディア・パブリッシング)

『本田宗一郎本伝 飛行機よりも速いクルマを作りたかった男』毛利甚八 作、ひきの真二 画(小学館)

『週刊ポスト』2011年7月15日号

『究極の競争優位は「非合理の理」』(日経プレミアプラス vol.4 収録)楠木建(日本経済新聞出版社)

『トヨタ生産方式 脱規模の経営をめざして』大野耐一(ダイヤモンド社)

『ストーリーとしての競争戦略』楠木建(東洋経済新報社)

『JAL再生』引頭麻実(日本経済新聞出版社)

『挑戦わがロマン』鈴木敏文(日本経済新聞出版社)

『小倉昌男 経営学』小倉昌男(日経BP社)

『成功のコンセプト』三木谷浩史(幻冬舎)

『孫正義 リーダーのための意思決定の極意』(光文社新書)

『スティーブ・ジョブズⅠ・Ⅱ』ウォルター・アイザックソン 著、井口耕二 訳(講談社)

『グーグル秘録』ケン・オーレッタ 著、土方奈美 訳(文藝春秋)

『グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた』辻野晃一郎(新潮社)

『さよなら! 僕らのソニー』立石泰則(文藝春秋)

『エコノミクストレンド』(日本経済新聞2013年3月18 日朝刊)柳川範之

『迫真ソフトバンクの賭け4』(日本経済新聞2012年11月8日朝刊)

『リーダーシップ3.0』小杉俊哉(祥伝社新書)

『アメーバ経営論―ミニ・プロフィットセンターのメカニズムと導入』三矢裕(東洋経済新報社)

『アメーバ経営』稲盛和夫(日本経済新聞社)

『グーグルが描く未来 二人の天才経営者は何を目指しているのか?』リチャード・L・ブラント 著、土方奈美 訳(武田ランダムハウスジャパン)

『グーグル ネット覇者の真実 追われる立場から追う立場へ』スティーブン・レヴィ 著、

仲達志/池村千秋 訳(阪急コミュニケーションズ)

『脱予算経営』ジェレミー・ホープ/ロビン・フレーザー 著、清水孝 訳(生産性出版)

『イノベーションのジレンマ』クレイトン・クリステンセン 著、玉田俊平太 監修、伊豆原弓 訳(翔泳社)

『曖昧力』多胡輝(学習研究社)

さいごに

記事の内容をさらに知りたい方はこちらの本をお読みください。

合理性を超えた先に

イノベーションは生まれる

金子智朗

ブライトワイズコンサルティング合同会社代表社員(https://www.brightwise.jp)

コンサルタント、公認会計士、税理士でありながら、名古屋商科大学大学院教授、多摩大学大学院客員教授、亜細亜大学大学院非常勤講師なども務める。著書に、『MBA財務会計』(日経BP社)、『「管理会計の基本」がすべてわかる本』(秀和システム)、『同じモノを売っているのに、儲かっている会社、儲かっていない会社』(クロスメディア・パブリッシング)など多数。

【参考】金子智朗.合理性を超えた先にイノベーションは生まれる